Stahl, Bronze und Messing – viele Menschen würden diese Stoffe wohl als ganz gewöhnliche Metalle bezeichnen und mit chemischen Elementen wie Aluminium oder Eisen gleichsetzen. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied: Sie sind keine reinen Metalle, sondern Stoffgemische, die Legierungen genannt werden. Warum verschiedene Elemente zu Legierungen verarbeitet werden und welche Anwendungen daraus entstehen, erläutert dieser Beitrag.

Definition von Legierung

Bronze ist eine Mischung aus Kupfer und Zinn, Messing besteht aus Kupfer und Zink. Im Gegensatz dazu ist Stahl ein Gemisch aus dem Metall Eisen und einem geringen Anteil des Nichtmetalls Kohlenstoff. Durch die Kombination verschiedener Legierungselemente lassen sich zahlreiche Materialien herstellen, die Vorteile gegenüber den Reinstoffen haben können. Es ist aber auch möglich, dass sich eine Eigenschaft auf Kosten einer anderen verschlechtert. Metallische Legierungen unterscheiden sich somit deutlich von ihren Einzelkomponenten und können als neuer Stoff mit eigenen, spezifischen Eigenschaften aufgefasst werden.

Homogene und heterogene Legierungen

In homogenen Legierungen wie Bronze, Messing oder Stahl sind die verschiedenen Bestandteile mit bloßem Auge nicht erkennbar, da sie auf molekularer Ebene miteinander vermischt sind. Sie werden meistens aus Elementen ähnlicher Größe oder Kristallgitter gebildet. Im Gegensatz dazu lassen sich bei heterogenen Legierungen die Legierungselemente und damit die verschiedenen Phasen visuell unterscheiden.

Phasen sind druck- und temperaturabhängige Bereiche von Stoffen oder Mischungen, in denen die chemischen und physikalischen Materialeigenschaften gleich sind. In Phasendiagrammen wird veranschaulicht, welche Phasen bei einer bestimmten Legierungskonzentration vorliegen. Typische Beispiele für heterogene Legierungen sind die 1-, 2-, und 5-Cent Münzen, deren Stahlkern mit Kupfer überzogen ist. Dazu zählt auch Lötzinn, der neben Metallen wie Zinn und Blei auch ein Flussmittel enthält.

Neben gezielt zugesetzten Elementen können auch sogenannte Begleitelemente enthalten sein, die in geringer Menge natürlich in der Legierung vorkommen. Solche Spurenelemente können abhängig von ihrer Konzentration die Eigenschaften der Legierung negativ beeinflussen.

Herstellung von Legierungen

Die Eigenschaften von Legierungen hängen nicht nur von der Zusammensetzung ab, sondern auch von der Art ihrer Herstellung. Oft werden die Bestandteile zunächst im flüssigen Zustand miteinander vermischt und anschließend weiterverarbeitet. Die relativ festen und dennoch verformbaren Knetlegierungen entstehen durch Pressen, Schmieden oder Walzen. Im Druckguss hergestellte Gusslegierungen sind hingegen eher schlecht verformbar, dafür lassen sie sich aber gut bearbeiten und eignen sich für dünnwandige Bauteile. Bei Diffusionslegierungen dringen Atome in das Kristallgitter der Ausgangsmetalle ein, was die Härte der Legierung erhöht. Formgedächtnislegierungen können nach einer Verformung in ihre ursprüngliche Form zurückkehren.

Technische wichtige Metalllegierungen

Obwohl es denkbar viele verschiedene Metalllegierungen gibt, spielen einige Legierungsgruppen eine besonders wichtige Rolle im Alltag und in der Technik. Dazu gehören Bronze, Messing, Stahl und Amalgam.

Bronzelegierungen

Weitere typische Legierungselemente sind Blei, Eisen, Nickel, Phosphor und Zink. Reines Kupfer ist relativ weich und wird durch die Zugabe von Zinn härter und stabiler, jedoch verringert sich dabei die elektrische Leitfähigkeit mit steigendem Zinnanteil. Bronze ist außerdem korrosions- und meerwasserbeständig, was sie zu einem beliebten Werkstoff in zahlreichen Industriezweigen macht.

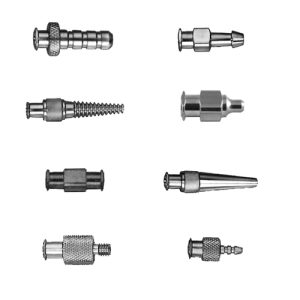

Typische Anwendungsbeispiele finden sich im Maschinen- und Schiffbau, wo Bronzelegierungen besonders für stark beanspruchte Komponenten wie Getriebe, Pumpen, Lager, Federn, Schrauben und Rohre eingesetzt werden. In der Elektronik wiederum dienen Bronzen als Kontaktstreifen, Steckverbindungen oder Kabelklemmen.

Messinglegierungen

Woraus besteht Messing? Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink. Durch den jeweiligen Zinkgehalt zwischen 5 und 45 % sowie weitere Legierungselemente wie Aluminium, Blei, Eisen, Silizium oder Zinn werden die gewünschten Materialeigenschaften erreicht. Beispielsweise führt ein hoher Kupferanteil zu goldroten Messinglegierungen, während ein hoher Zinkgehalte hellgelbe Legierungen ergibt. Und mit Blei legiertes Messing lässt sich leichter zerspanen und ist deshalb als Automatenmessing bekannt. Messinglegierungen sind allgemein sehr stabil und korrosionsbeständig, was sie ideal für den Einsatz in Außenverkleidungen, im Sanitärbereich und im Schiffsbau macht. Hier finden sich typische Bauteile wie Ventile, Rohre, Schnellverschlusskupplungen und Schrauben aus Messing. Auch im Gerätebau und in der Feinmechanik sind Messinglegierungen weit verbreitet, etwa in Musikinstrumenten, Manometern, Uhren oder Zahnrädern. In der Fluidtechnik wird Messing zur Herstellung von Schlauchverbindern eingesetzt, etwa für Schlauchtüllen oder metallische Luer-Lock Verbinder.

Durch ihre hohe Leitfähigkeit werden Messinglegierungen oft auch in der Elektrotechnik für verschiedenste Bauteile wie Antennen oder Klemmkontakte eingesetzt. Außerdem ist Messing ein Werkstoff für Geldmünzen in zahlreichen Ländern.

Eisenlegierungen und Stahl

Eine der bekanntesten Eisenlegierungen ist Stahl, der aus Eisen und bis zu 2 % Kohlenstoff besteht. Die Legierung ist sehr widerstandsfähig, hart und lässt sich gut verformen. Diese Eigenschaften machen sie unverzichtbar im Baugewerbe, im Maschinenbau sowie im Halbzeug- und Werkzeugbau.

Was ist legierter Stahl?

Stahl lässt sich gut mit weiteren Elementen legieren, wodurch er noch verschleißfester, korrosions- und säurebeständiger wird. Außerdem kann die elektrische und thermische Leitfähigkeit der Stahllegierung für die jeweilige Anwendung angepasst werden. Unterschieden wird zwischen niedriglegiertem Stahl, dessen Legierungselemente maximal 5 % betragen, und höherlegiertem Stahl, bei dem der Anteil der zusätzlichen Bestandteile bis zu 50 % betragen kann. Letzterer ist in der Regel teurer und wird beispielsweise zur Herstellung von hitzebeständigen Produkten wie etwa Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen und Edelstahl-Kapillaren verwendet.

Rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl ist eine weit verbreitete Stahllegierung und enthält mindestens 10,5 % Chrom. Durch das Chrom bildet sich auf der Werkstoffoberfläche eine schützende Schicht aus Chromoxid, die den Stahl korrosionsbeständiger macht. Allerdings haben rostfreie Stähle eine geringe elektrische und thermische Leitfähigkeit und lassen sich nur schlecht zerspanen. Oft wird Stahl mit geringen Mengen Kupfer legiert, was den Korrosionsschutz verbessert und auch die Leitfähigkeit erhöht. Mangan wird häufig zugegeben, um den Stahl weniger spröde und besser schmiedbar zu machen und wird oft in Kombination mit Phosphor und Schwefel zugesetzt. Viele weitere Legierungselemente wie Bor, Molybdän, Nickel, Silizium, Titan, Vanadium oder Wolfram beeinflussen den Stahl – in welcher Form, ist in Tabellenwerken genau dokumentiert.

Edelstahl findet in Großküchen ebenso wie in Fertigungsstätten der Chemie- und Prozessindustrie Anwendung, aber auch in Laboren. Um die Aufgaben in diesen Bereichen zu lösen, reicht die enorme Bandbreite der in Systemen und Subsystemen eingesetzten Komponenten von Hähnen und Ventilen über Antriebselemente, wie etwa Zahnräder oder Zahnstangen, und Verbinder bis hin zu Befestigungselementen, Schläuchen, Rohren und Kapillaren.

Eine weitere bekannte Eisenlegierung ist Gusseisen, das einen hohen Kohlenstoffgehalt von 2 bis 4 % aufweist. Im Vergleich zu Stahl lässt sich Gusseisen zwar besser gießen, jedoch weniger gut schmieden.

Amalgamlegierungen

Woraus besteht Amalgam? Amalgame sind Legierungen, die Quecksilber enthalten. Mit Ausnahme von Eisen lassen sich viele Metalle mit Quecksilber legieren. Dabei entstehen flüssige Amalgame bei hohem Quecksilbergehalt und feste Amalgame bei niedrigeren Gehalten. Neben den natürlichen Amalgamen, die als Minerale in der Natur vorkommen, sind Quecksilberlegierungen vor allem im technischen Bereich von Interesse. Amalgame finden sich in Energiesparlampen im Außenbereich als Ersatz für das ansonsten verwendete flüssige Quecksilber. Dort sorgen sie für einen temperaturunabhängigen Lichtstrom.

Zahnamalgam ist eine Legierung aus Quecksilber und Metallen wie Kupfer, Silber, Zinn oder Zink. Es wird als Material für Zahnfüllungen verwendet, da es sich relativ leicht und schnell verarbeiten lässt und langlebiger und günstiger als viele alternative Füllstoffe ist. Aufgrund der Toxizität von Quecksilber steht diese Anwendung seit jeher im Diskurs, negative gesundheitliche Auswirkungen konnten aber nicht ausreichend erbracht werden. Dennoch sind neue Amalgamfüllungen seit 2025 EU-weit verboten. Nur wenn Zahnärzte es als medizinisch notwendig erachten, bleibt Zahnamalgam weiter erlaubt.

Sehr wohl gesundheits- und umweltgefährdend sind jedoch einige traditionsreiche Anwendungen von Goldamalgam, bei denen Quecksilberdämpfe entstehen. Goldamalgam spielt bei der händischen Goldgewinnung aus Sand oder Gestein eine wichtige Rolle. Hier wird das im Rohmaterial enthaltene Gold mit Quecksilber zu Amalgam gebunden, das sich leicht von den anderen Substanzen abtrennen lässt. Auch im Zuge einer Feuervergoldung wird Goldamalgam verwendet, um metallische Gegenstände chemisch zu vergolden. Neben Aluminium- und Zinkamalgam ist vor allem das Natriumamalgam ein beliebtes Reduktionsmittel in der synthetischen Chemie. Es wird im großen Maßstab als Zwischenprodukt der Chloralkali-Elektrolyse gewonnen.

Fazit

Als Stoffgemische aus Metallen und weiteren Elementen unterscheiden sich Legierungen deutlich von reinen Metallen. Materialien wie Bronze, Messing, Stahl oder Amalgam sind einzigartige Werkstoffe mit vielen Anwendungen in Alltag und Technik. Durch verschiedene Mischungsverhältnisse oder der gezielten Zugabe weiterer Legierungselemente lassen sich die Materialeigenschaften anpassen, wodurch sie beständiger, leitfähiger oder besser verarbeitbar werden. Dadurch sind Legierungen weit mehr als nur die Summe ihrer Bestandteile.

Bildquellen: Beitragsbild | © DenisProduction.com – stock.adobe.com Bildguss aus Bronze | © Hans Chr. R., Public Domain, via Wikipedia Zahnfüllung aus der Legierung Silber-Amalgam | © Kauzio, Public domain, via Wikimedia Commons

Reichelt Chemietechnik Magazin

Reichelt Chemietechnik Magazin