Wärmeleitung einfach erklärt

Wärmeleitung ist neben Wärmestrahlung und Konvektion ein Mechanismus, um Energie in Form von Wärme zu übertragen. Sie wird auch Konduktion oder Wärmediffusion genannt und tritt vor allem in Festkörpern, aber auch in Flüssigkeiten und Gasen auf. Bei der Konvektion wird Wärme durch strömende Teilchen übertragen, bei der Wärmestrahlung durch elektromagnetische Wellen. Bei der Wärmeleitung findet die Wärmeübertragung ohne Teilchentransport statt. In der Praxis überlagern sich die verschiedenen Wärmetransportmechanismen häufig. Im folgenden Artikel lesen Sie genau: Wie funktioniert Wärmeleitung und was sind Wärmetransportmechanismen!

Was bedeutet Wärmeleitung?

Wärmediffusion beruht auf einem Wärmestrom oder Wärmefluss Q̇, der in einer bestimmten Zeit t eine Wärmemenge Q von einer wärmeren Stelle zu einer kälteren überträgt.

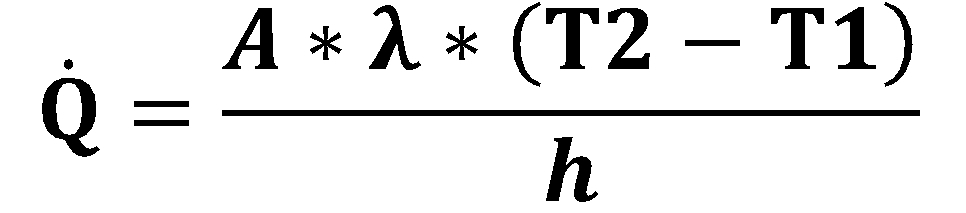

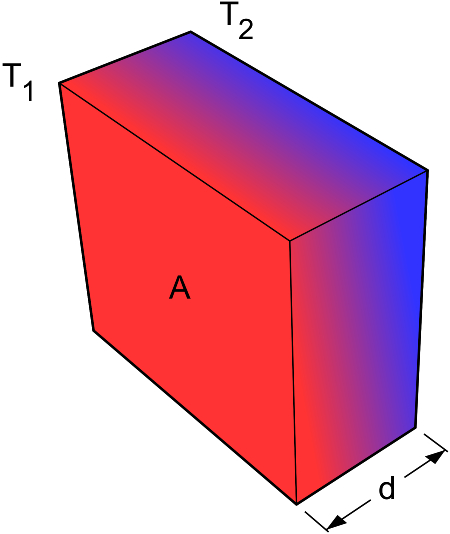

Die Wärmediffusion ist auch von der Dicke des wärmeleitenden Körpers abhängig, sie ist umso geringer, je dicker der Körper ist. Die Wanddicke eines Gebäudes ist ein anschauliches Beispiel. Gebäude wie Burgen und Schlösser mit dicken Mauern sind im heißen Sommer angenehm kühl, da die Wärme nicht durch die Mauer zu diffundieren vermag. Weiterhin ist der Wärmefluss proportional zu der Fläche eines Körpers. Der Wärmestrom Q̇ wird durch das Fouriersche Gesetz der Wärmeleitung beschrieben und wird in der Einheit Watt (W) angegeben:

Der Wärmestrom ist umgekehrt proportional der Dicke h und proportional der Plattenfläche A, der Temperaturdifferenz (T2-T1) und dem Proportionalitätsfaktor λ. Der Faktor λ ist eine Materialkonstante und wird als Wärmeleitfähigkeit, Wärmeleitzahl oder Wärmeleitkoeffizient bezeichnet mit der Einheit W/m*K.

Was bedeutet Wärmeleitfähigkeit? Der physikalische Begriff gibt an, wie gut oder schlecht ein Material Wärme transportieren kann und gilt nur für die Wärmeübertragung durch Wärmeleitung, nicht durch Konvektion oder Strahlung.

Wie funktioniert Wärmeleitung?

Eine höhere Anzahl an Leitungselektronen führt zu einer entsprechend höheren Wärmeleitfähigkeit. Gute elektrische Leiter sind in der Regel auch gute Wärmeleiter, elektrische Isolatoren auch gute thermische Isolatoren. Eine Ausnahme ist Diamant, der ein ausgezeichneter elektrischer Isolator ist und gleichzeitig die höchste Wärmeleitzahl mit etwa 2200 W/m*K besitzt. Gute metallische elektrische Leiter wie Kupfer mit 400 W/m*K oder Silber mit 430 W/m*K zeichnen sich durch höhere Wärmeleitzahlen aus als schlechte elektrische Leiter wie Eisen mit 80 W/m*K oder Blei mit 35 W/m*K.

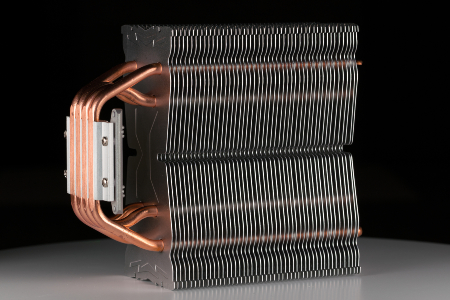

Da Metalle gute Wärmeleiter sind, werden Heizkörper oder Kühlrippen daraus gefertigt. Für den Hausbau dagegen werden Materialien mit niedrigen Wärmeleitzahlen verwendet wie Beton mit 2 W/m*K oder Holz mit 0,15 W/m*K.

Gute Grundlagen zur Wärmeleitung liefert außerdem die Brandenburgische Technische Universität mit einer Versuchsanleitung zu Wärmeleitung.

Aufgrund ihrer niedrigen Wärmeleitzahl kommen Kunststoffe wie Polystyrol (0,17 W/m*K) oder Polyurethan (0,245 W/m*K) als thermische Isolatoren zum Einsatz. Dank guter Dämmwirkung und Formstabilität werden häufig Schutzschläuche und Isolierschläuche aus Kunststoffen genutzt, häufig in geschäumter Form mit Lufteinschlüssen, wie auch Schaumstoffplatten oder Moosgummiplatten.

Aus Elastomeren hergestellte Verschlusselemente wie Gummikappen und Gummistopfen eigenen sich selbst für den Einsatz in hohen Temperaturbereichen.

Leichte Atome oder Moleküle, wie Wasserstoff (0,186 W/m*K), besitzen höhere Wärmeleitzahlen als schwere, wie Luft bzw. Stickstoff (0,026 W/m*K), da sie sich bei gleichem Energiegehalt schneller bewegen. Die geringe Wärmeleitfähigkeit von Gasen nutzt man auch in mit Luft aufgeschäumten Dämmplatten und Schläuchen zur Wärmeisolierung, die zu über 98 % aus Luft bestehen können. Im Vakuum ist Wärmeleitung nicht möglich, was in doppelwandigen Thermoskannen und Dewargefäßen genutzt wird, um den Wärmetransport zu verhindern.

Die Wärmeleitung in Flüssigkeiten erfolgt ebenso wie in Gasen durch Stöße zwischen Atomen oder Molekülen. Da die Teilchendichte in Flüssigkeiten höher ist als in Gasen und damit die molekularen Wechselwirkungen häufiger und stärker sind, haben Flüssigkeiten eine etwa zehnmal höhere Wärmezahl als Gase.

Zusammenhang Wärmeleitfähigkeit – Temperaturleitfähigkeit

Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie schnell sich Wärme in einem Stoff ausbreiten kann. Die Temperaturleitfähigkeit mit dem Formelzeichen α ist ein Maß dafür, wie schnell ein Stoff auf eine Temperaturänderung reagiert. Sie ist abhängig von seinem Wärmeleitkoeffizienten, der spezifischen Wärmekapazität sowie seiner Dichte. Die spezifische Wärmekapazität cp bestimmt, wie viel Wärme pro Masse in einem Stoff gespeichert werden kann. ![]() Je niedriger die Temperaturleitfähigkeit eines Stoffes ist, desto langsamer verändert sich die Temperatur in diesem Stoff. Dessen Temperaturleitfähigkeit ist umso niedriger, je geringer seine Wärmeleitzahl und je höher seine Dichte sowie spezifische Wärmekapazität sind. Wasser besitzt mit 4,18 kJ/kg*K nach Helium und Wasserstoff die höchste spezifische Wärmekapazität. Aufgrund seiner Verfügbarkeit und leichten Handhabbarkeit wird es deshalb häufig als Heiz- oder Kühlmittel eingesetzt.

Je niedriger die Temperaturleitfähigkeit eines Stoffes ist, desto langsamer verändert sich die Temperatur in diesem Stoff. Dessen Temperaturleitfähigkeit ist umso niedriger, je geringer seine Wärmeleitzahl und je höher seine Dichte sowie spezifische Wärmekapazität sind. Wasser besitzt mit 4,18 kJ/kg*K nach Helium und Wasserstoff die höchste spezifische Wärmekapazität. Aufgrund seiner Verfügbarkeit und leichten Handhabbarkeit wird es deshalb häufig als Heiz- oder Kühlmittel eingesetzt.

Luft, mit einer geringeren spezifischen Wärmekapazität von 1 kJ/kg*K, erwärmt sich stärker. In einem Heizkörpersystem steigt daher die Temperatur der Luft bei gleicher zugefügter Energiemenge stärker an als die Temperatur des Wassers abnimmt.

Die Temperaturleitfähigkeit ist eine wichtige Kennzahl in der Bauindustrie sowie bei der Beurteilung von Heiz- und Kühlprozessen. Materialien mit niedrigen Temperaturleitfähigkeiten wie Beton, Lehm, Kalksandstein, Ziegel sowie Holz werden als Baumaterialien und Glaswolle, Zellulose oder Polystyrol als thermische Isolatoren verwendet. Für einen schnellen Temperaturausgleich, wie in Temperaturmessgeräten und Temperaturreglern gefordert, werden Materialien mit einer hohen Temperaturleitfähigkeit verwendet, wie Metalle oder Graphit.

Wärmeleitkoeffizient – Wärmeübergangskoeffizient

Sowohl die Wärmeleitfähigkeit als auch die Temperaturleitfähigkeit beziehen sich auf den Wärmetransport durch Wärmeleitung innerhalb eines Festkörpers oder Stoffes. In der Praxis jedoch tritt auch häufig ein Wärmetransport an Grenzflächen auf, wie zum Beispiel zwischen Hauswand und Zimmer- und Außenluft oder zwischen Heizkörper und Zimmerluft. In diesem Fall trägt auch die Konvektion zur Wärmeübertragung bei.

Der Wärmestrom beim Wärmetransport zwischen einem Festkörper und strömenden Medium durch Konvektion ist proportional zur Temperaturdifferenz und Grenzfläche und wird durch folgende Gleichung beschrieben:![]()

Der Proportionalitätsfaktor α wird als Wärmeübergangskoeffizient oder Wärmeübergangszahl bezeichnet und in der Einheit W/m2*K (Watt pro Quadratmeter und Kelvin) angegeben. Statt des Buchstabens α wird auch oft der Buchstabe h verwendet, aus dem Englischen „heat transfer coefficient“. Die Abhängigkeit des Wärmestroms von der Grenzfläche macht man sich in Heiz- und Kühlkörpern zunutze. Beide bestehen aus vielen Rippen, die eine größere Fläche bieten als eine Platte, und damit eine größere Wärmemenge transportieren können. Dadurch wird die Wohnung schneller warm, beziehungsweise werden elektronische Komponenten effizienter gekühlt.

Die Einheit W/m2*K wird auch U-Wert genannt. Dieser beschreibt den Wärmeverlust etwa durch eine Wand oder ein Fenster pro Quadratmeter Fläche, wenn es einen Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten gibt. Anhand des U-Werts lassen sich also die Dämmeigenschaften eines Bauteils ablesen. Wärmeübertragungsprozesse machen den Alltag komfortabler, sei es in der Klimatisierung, Heizung oder Kühlung, und sind unverzichtbar in Wissenschaft und Forschung sowie bei der Produktion zahlreicher Produkte.

Bildquellen: Beitragsbild | © bigguns – stock.adobe.com Wärmeleitung durch einen Körper | © MikeRun, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons Kühlrippen und Wärmerohre eines modernen CPU-Kühlkörpers | © bigguns – stock.adobe.com

Reichelt Chemietechnik Magazin

Reichelt Chemietechnik Magazin