Was macht diesen Kunststoff so vielseitig?

Die Frage „Was sind Polyurethane?“ führt direkt zu einer Vielzahl von Artikeln mit Schlagwörtern wie „außerordentliche Vielseitigkeit“, „unendliche Einsatzmöglichkeiten“, „Das Chamäleon unter den Kunststoffen“ oder „mannigfaltiges Wundermaterial“. Doch worauf beruhen die besonderen Eigenschaften von Polyurethan? Und wie lässt sich die Hitzebeständigkeit des Materials in einem sehr großen Bereich so einfach variieren? Diesem Geheimnis geht dieser Artikel nach und erläutert die Besonderheiten dieses Kunststoffs auf verständliche Weise.

Die drei Ebenen von Polyurethan

Seit der Entdeckung im Jahr 1937 durch die Forschungsgruppe um den deutschen Chemiker Otto Bayer (1902 – 1982) feiert Polyurethan einen stetigen Siegeszug.[1]

Polyurethan zeichnet sich durch eine breite Palette an Eigenschaften aus. Zum Beispiel lassen sich die Schalldämpfung und Hitzebeständigkeit in einem großen Bereich variieren.

Doch was macht den Erfolg dieses Kunststoffs aus? Um das zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf drei Größenebenen der Polyurethane: die Mikro-, Meso- und Makroebene. Diese Größenbezeichnungen verbergen zentrale Stellschrauben, wie die molekulare Struktur oder die Porosität, mit denen sich, ähnlich wie bei einem LEGO®-Baukasten, jede erdenkliche Form und Eigenschaft des Materials gezielt erreichen lässt. Aber wie wird die Struktur von Polyurethan auf industrielle Anwendungen angepasst? Und wie lassen sich Eigenschaften wie Temperaturbeständigkeit von Polurethan gezielt maßschneidern?

Die Mikrowelt des Polyurethans

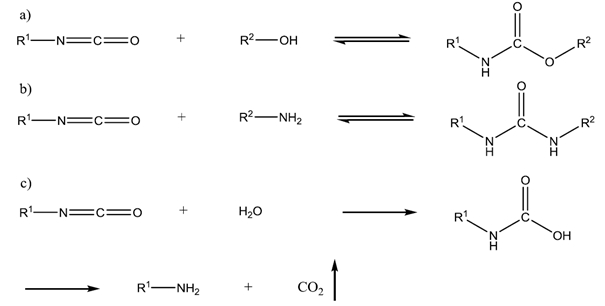

Abbildung 1 zeigt die wichtigsten chemischen Bausteine sowie die Strukturformel von Polyurethan. Hierbei reagieren Isocyanate mit Alkoholen zu Polyurethanen, mit Aminen hingegen entsteht Polyurea (Polyharnstoff). Ist Wasser mit im Spiel, so zersetzen sich die Isocyanate und es entsteht Kohlenstoffdioxid, das als Treibgas wirkt und bei der Reaktion zu einer schaumartigen Struktur führt.

Wichtig für die Polymerbildung ist, dass die eingesetzten Bausteine mindestens zwei reaktive Gruppen aufweisen, etwa Diisocyanate und Diole. Nur so kann die typische polymere Struktur von Kunststoffen entstehen. So steht das „Di“ für zwei Gruppen und „Tri“ für drei. Reagiert beispielsweise ein difunktioneller Baustein mit einem trifunktionellen, erhöht sich der Vernetzungsgrad im Material. Dieser Vernetzungsgrad bestimmt maßgeblich die Eigenschaften und die Verwendung der Polyurethane. Engmaschig vernetzte Polyurethane werden fachsprachlich als Duroplaste bezeichnet. Diese harten, aber spröden Kunststoffe lassen sich kaum verformen.

Abbildung 1: Struktur der Kunststoffe Polyurethan und Poylurea auf der Mikroebene: a) Strukturformel der Reaktion von Isocyanat mit Alkoholen zu Polyurethan, b) Strukturformel der Reaktion von Isocyanat und Aminen zu Polyurea und c) Strukturformel der Reaktion von Isocyanat und Wasser zu Amin und Kohlenstoffdioxid, das als Treibgas die Schaumentstehung begünstigt.[3]

Duroplaste finden eine breite Anwendung als Formteile, etwa als Zahnräder, Zahnriemen und Gehäuse, oder in Verbundwerkstoffen, wie glasfaserverstärktem Polyurethanharz, zum Beispiel im Karosseriebau. Oft bestehen auch Profile, Stäbe, Rohre oder Befestigungselemente aus glasfaserverstärkten Kunststoffen. Aktuelle Forschung konzentriert sich darauf, insbesondere bei Duroplasten, fossile Rohstoffe durch nachwachsende zu ersetzen und so eine nachhaltige Verwendung von Polyurethan-Kunststoffen sicherzustellen.

Sind die Vernetzungspunkte weit voneinander gesetzt, handelt es sich um weitmaschig vernetzte Elastomere. Diese zeichnen sich durch geringe Härte aus und lassen sich stark verformen. Nach der Verformung kehren Elastomere aus Polyurethan, ähnlich wie Gummi, in ihre ursprüngliche Form zurück. PUR-Elastomere verhalten sich also gummielastisch. Solche Kunststoffe eignen sich gut für PUR-Schläuche und Dichtungen, in denen hohe Verformbarkeit erforderlich ist. Eine spezielle Anwendung finden gummielastische Polyurethane in der Fasertechnologie. So werden beispielsweise elastische PUR-Fasern in Hightech-Textilien wie medizinischen Kompressionsstrümpfen eingesetzt.

Bei einem nicht vernetzten Material handelt es sich um Thermoplaste. Diese weisen eine mittlere Härte auf und lassen sich teilweise verformen. Für die vielseitige Verwendbarkeit der Thermoplaste spielt nicht nur ihre Mikrostruktur eine Rolle, sondern auch das Vorhandensein teilkristalliner Phasen. In diesen Phasen ordnen sich Polyurethan-Gruppen parallel an, die durch Van-der-Waals-Kräfte und Wasserstoffbrücken mithilfe elektrostatischer Kräfte wechselwirken. Da die Kräfte jedoch nur elektrostatisch sind, verformen sich die Kunststoffe unter Krafteinwirkung oder bei Wärme, was besondere Vorteile bietet. Gebräuchliche Endprodukte sind neben Schäumen und Beschichtungen häufig Kleber sowie Klebebänder und Bänder. Fehlen jedoch in einem Kunststoff die teilkristallinen Phasen, spricht man von amorphem Material, das glasartig und spröde wirkt. Die Betrachtung der teilkristallinen Phasen führt bereits zur Mesoebene, die ebenfalls Stellschrauben bereithält, um die Eigenschaften von Polyurethan gezielt zu variieren.[1, 3]

Die Mesoebene – eine vergessene Zwischenwelt

Während auf der Mikroebene die molekularen Bausteine von zentraler Bedeutung sind, geht es auf der Mesoebene um verschiedene amorphe und teilkristalline Phasen, die dem Material seine charakteristischen Eigenschaften verleihen. Dabei treten die teilkristallinen Phasen nicht nur in der Klasse der Thermoplaste auf, sondern beispielsweise auch in Elastomeren. Die Phasen werden durch die Wahl der molekularen Bausteine – etwa den bestimmten Vernetzungsgrad oder die Kettenlänge – beeinflusst.

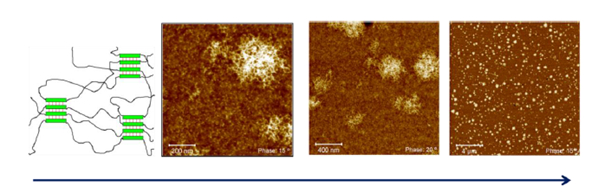

Abbildung 2 zeigt Rasterkraftmikroskop-Aufnahmen der inneren Struktur im Nanometer- bis Mikrometerbereich. Die hellen Bereiche stellen die teilkristallinen Phasen dar, die zu verschiedenen Eigenschaften wie der Temperaturbeständigkeit von Polyurethan beitragen. Diese Strukturen ragen zudem aus der Oberfläche heraus und erhöhen somit die Rauigkeit des Materials. Diese ist insbesondere beim Einsatz von Polyurethan-Elastomeren in der Gestaltung von Medizinprodukten zu beachten.[4]

Abbildung 2: Struktur von Polyurethan-Phasen: Teilkristalline Bereiche im Polyurethan von nm- bis zur µm-Vergrößerung (von links nach rechts).[3]

Die Makrowelt und die Praxis

Mit der Mikro- und der Mesoebene wurden zwei wichtige Bereiche beleuchtet, mit denen sich das Wundermaterial Polyurethan für viele Einsatzgebiete maßschneidern lässt. Auch die Makroebene birgt zentrale Komponenten, um wichtige Materialien herzustellen. Je nach Vernetzungsgrad oder der Auswahl der molekularen Bausteine ergeben sich weiche und harte Schäume. Weiche Schäume besitzen eine eher luftdurchlässige, offenporige Struktur, während harte Schäume eine eher geschlossene Zellstruktur aufweisen.

Typische Weichschäume sind Topfreiniger, die in jedem Haushalt vorhanden sind, während Hartschäume vor allem als Dämmstoffe im Bauwesen genutzt werden. Insbesondere in der Automobilindustrie ist Polyurethanschaum – etwa in Dämpfungselementen und im Fahrzeuginterieur – von großer Bedeutung. Durch zugesetzte Füllstoffe wie Glasfasern lassen sich auch Komposit-materialien mit hoher mechanischer Festigkeit herstellen. Moosgummiplatten bzw. Zellkautschukplatten aus Polyurethanen werden auch als Federelemente, Dämpfungselemente oder Dichtungen eingesetzt. Geschäumte Polyurethane dienen ferner der thermischen Isolierung in Wärmeschutzschläuchen.

Auch die Makrowelt hält weitere LEGO-Bausteine® bereit, die zu spannenden Strukturen führen. Hier spielen innovative Herstellverfahren eine interessante Rolle. So können etwa Polyurethanschäume durch Sprühen aufgetragen werden. Dabei entstehen Integralschäume mit einer im Kern porösen Struktur und einer kompakten Außenhaut. Unter anderem lassen sich damit die Härtegrade von Matratzen und Polster einfach variieren.[5]

Sicherlich zeigt diese Einführung in die verschiedenen Größenebenen der Polyurethane nur einen Ausschnitt der Möglichkeiten. Natürlich gibt es weitere wichtige Aspekte, die von Experten in der Polyurethan-Industrie angewandt werden, um ein perfektes Material für jede denkbare Anwendung maßzuschneidern. Zunehmend rücken auch ökologische Aspekte wie Bioabbaubarkeit verstärkt in den Fokus und beeinflussen das Design dieser vielseitigen Kunststoffklasse. Die kommenden Jahre dürften zeigen, welche neuen Wege „das Chamäleon unter den Kunstoffen“ noch beschreiten wird. Das Innovationspotenzial von Polyurethan jedenfalls ist enorm.

Quellen: [1] https://de.wikipedia.org/wiki/Polyurethane [2] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/polyurethane-pu-market [3] I. Kogut, Ph.D. thesis, „Structure-property relationship of polyurethane elastomers, thermoplastic polyurethane scaffolds and poly(methyl methacrylate) scaffolds“, Universität Hamburg 2015. [4] Segan S. et al. Systematic Investigation of Polyurethane Biomaterial Surface Roughness on Human Immune Responses in vitro. Biomed Res Int. 2020 May 11;2020:3481549. doi: 10.1155/2020/3481549. PMID: 32461979; PMCID: PMC7240656. [5] https://www.nmbgmbh.de/werkstoffe/integralschaeume/

Bildquellen: Beitragsbild | © Natalia – stock.adobe.com

Reichelt Chemietechnik Magazin

Reichelt Chemietechnik Magazin