Die Kunststoffindustrie befindet sich im Wandel. Hatte man vor einigen Jahren noch den Eindruck, dass der Siegeszug von immer neuen und innovativeren Plastikprodukten kaum aufzuhalten ist, so hat sich heute eine weitläufige Ernüchterung eingestellt. Die Argumentation pro und contra Kunststoffe kippt immer mehr gegen die etablierten Kunststoffe. Die Müllberge wachsen weiter, die Ozeanverschmutzung ist nicht mehr zu übersehen. Nachhaltige Kunststoffe scheinen dringender benötigt zu werden, denn je.

Seit Anfang 2022 sind nun auch die letzten Plastiktüten innerhalb der EU verboten, als Teil der politischen Bemühungen, mit denen versucht wird, bis zum Jahr 2030 die Vision von nachhaltigen Kunststoffen zu verwirklichen. Teil dieser Kampagne ist nicht nur das Verbot von Einwegplastikprodukten, sondern auch der Ausbau von Recycling und die Förderung von Projekten zur Forschung an nachhaltigeren Kunststoffen. Doch kann das Bioplastik tatsächlich halten, was es verspricht und ein umweltfreundliches Material für unseren Massenkonsum sein?

Macht das Bio-Label den Unterschied?

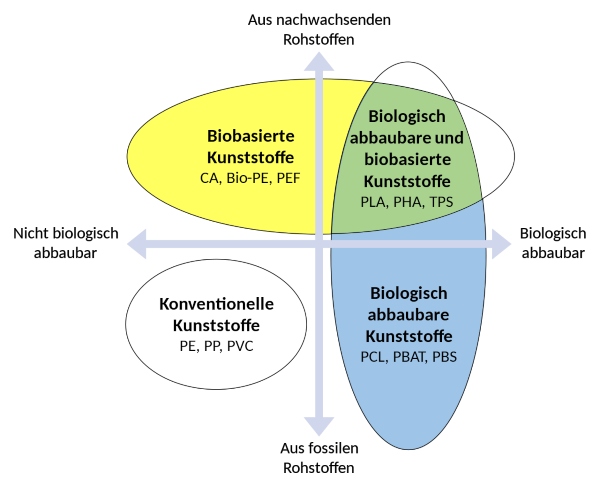

Umweltschutz hat sich mittlerweile zu einem Werbeargument entwickelt und spielt bei einer zunehmenden Anzahl von Konsumenten eine wichtige Rolle in der Entscheidungsfindung. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch hier viel Greenwashing betrieben wird und vermeintlich nachhaltige und umweltfreundliche Artikel häufig mehr Schein als Sein sind. Am Pro und Contra Plastik wird herum manipuliert. Dies wird davon unterstützt, dass häufig der Unterschied zwischen biologischer Abbaubarkeit und der Herstellung aus biologischen Rohstoffen in der Wahrnehmung verschwindet. Dabei ist gerade hier die Auswirkung für die Umweltverträglichkeit von Kunststoff enorm.

Biobasierte Kunststoffe werden aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen, sind daher vom Blickpunkt des Ressourcenverbrauchs klimaneutral. Dies sagt jedoch nichts darüber aus, wie gut das hergestellte Plastik biologisch abbaubar und damit kompostierbar ist. Der Abbau bleibt offen. Und wie nachhaltig der Kunststoff ist, damit ein stückweit ebenso. Auch wenn Rohstoffe und Produkt biobasiert sind, handelt es sich nicht um eine 100% Lösung in Sachen Nachhaltigkeit.

Im Gegensatz dazu lassen sich bioabbaubare Kunststoffe über einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum von Mikroorganismen enzymatisch zersetzen und somit kompostieren. Über die für die Herstellung benötigten Rohstoffe wird mit dem Label jedoch noch keine Aussage getroffen. Auch aus Erdöl gewonnene, kompostierbare Produkte können somit als Bioplastik gelten. Welche Ressourcen zur Herstellung verbraucht werden, wie viel Energie das Produkt dabei benötigt, bleibt offen.

Um dem Greenwashing entgegenzuwirken, sind zudem Richtlinien über die Verwendung von Begriffen sehr wichtig. Zu diesen gehört auch, dass mit kompostierbaren Werkstoffen innerhalb der EU „industriell kompostierbar“ gemeint ist. Aktuell verkaufte vermeintliche Bioplastiktüten können – ebenso wie herkömmliche Plastikbeutel – auf dem heimischen Kompost somit nicht kompostiert werden, sie landen im Bio-Abfall. Außerdem gelten die europäischen Regeln nur für einen kleinen Teil der Welt. Ziel muss es sein, global verbindliche Rahmenbedingungen zu schaffen für einen bewussten Umgang mit Kunststoffen – ob alt oder neu, ob nachhaltig oder nicht.

Biobasierte Kunststoffe

Die Herstellung von Plastik aus nachwachsenden Rohstoffen ist keine neue Erfindung. Bereits im 17. und 18. Jahrhundert etablierte sich die Verwendung von Kautschuk, welcher aus Baumsäften gewonnen wird. Latex, der milchige Saft der Kautschukpflanzen, ist heute immer noch Grundlage für eine Vielzahl unterschiedlicher Naturgummi-Produkte, wie Schläuche und Dichtungen.

Und auch die Herstellung von Viskose zum Ende des 19. Jahrhunderts gelang aus rein pflanzlicher Cellulose. Im 20. Jahrhundert setzte sich die Verwendung von Erdöl zur Polymerherstellung durch. Der Hauptvorteil der Verwendung von Erdöl im Herstellungsprozess ist der leichte Zugang zu kleinen Molekülen wie Ethen und Propen. Durch die in diesen Molekülen enthaltenen Doppelbindungen kann im Anschluss mittels eines Initiators die Polymerisation gestartet werden, bei der die kleinen Moleküle zu langen Ketten verknüpft werden. Die Polymerisation von Ethen zu Polyethylen ist hierfür das Paradebeispiel, da Polyethylen (PE) weltweit den größten Anteil an Plastikprodukten ausmacht.

Erst Ende des 20. Jahrhunderts wurde die Herstellung von Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen wieder interessant. Zum einen wegen des stärkeren ökologischen Bewusstseins, zum anderen gab die drohende Erdölknappheit Grund zum Umdenken. Seitdem haben sich einige Alternativen etabliert. Grundlage für diese sind häufig Cellulose und Stärke, die bereits natürlich als langkettige Polymere vorliegen. Aber auch Polyethylen kann aus natürlichen Rohstoffen gewonnen werden.

Eine Bio-Abbaubarkeit ist daher nicht gegeben. Ein anderes Beispiel ist die Veresterung von Milchsäure, hergestellt aus fermentiertem Zucker und Stärke. Der Prozess ist schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts bekannt, hat aber nun größeres Interesse geweckt, da Polymilchsäure unter bestimmten Bedingungen biologisch abbaubar ist.

Bioabbaubare Kunststoffe

Die Nachfrage nach biologisch abbaubaren Kunststoffen ist eine neuere Entwicklung, die mit dem zunehmenden Fokus der EU auf das Thema Nachhaltigkeit, aber auch mit den Entwicklungen in der Kunststoffbranche korreliert. Der Grundgedanke ist einfach, da der zunehmenden Verschmutzung der Natur durch Plastikmüll und der Gefährdung von Organismen durch Mikroplastikexposition mit abbaubaren Materialien entgegengewirkt werden soll.

Das bekannteste und weit verbreitetste, abbaubare Polymer ist die Polymilchsäure, auch bekannt als PLA (engl. polylactic acid). Dieses Material darf sich nach den in der EU geltenden Regeln sowohl biobasiert als auch bioabbaubar nennen, da es in industriellen Kompostieranlagen abbaubar ist. Doch mit dieser Differenzierung wird auch ein Problem sichtbar, auf das viele Wissenschaftler in den letzten Jahren vermehrt hinweisen. Die Abbaubarkeit eines Produktes ist stark von der Umgebung abhängig. So gilt Polymilchsäure als enzymatisch abbaubar, ist aber in Meerwasser sehr stabil, sodass hier kaum ein Unterschied zu konventionellen Produkten erkennbar ist.

Studien haben gezeigt, dass die wichtigsten Faktoren, die die Abbaubarkeit von Plastik beeinflussen, die Exposition mit UV-Licht und Wärme sind, da diese die Stabilität der Polymerketten beeinflussen.

Die Enzyme werden von Mikroorganismen produziert, die je nach Umfeld nicht immer in einem ausreichenden Maß vorhanden sind. Gerade in diesem Bereich wird noch viel geforscht. So wurde erst letztes Jahr eine Möglichkeit vorgestellt, dieses Problem zu umgehen, indem geeignete Enzyme in den Werkstoff eingeschlossen werden.

Dennoch ist dieser Faktor auch eine große Hürde bei der Übertragung von Laborergebnissen in die Realität. Selbst wenn eine enzymatische Zersetzung der Kunststoffe im Labor nachgewiesen ist, so findet diese hier unter definierten Temperaturen und unter Ausschluss von weiteren Stoffen statt, da eine analytische Auswertung von Parametern nur in einem geschlossenen System einwandfrei möglich ist. Das hat jedoch zur Folge, dass unter diesen Bedingungen abbaubare Stoffe nicht unbedingt auch unter natürlichen Bedingungen abbaubar sind. Zum einen ist die Aktivität der Enzyme stark temperaturabhängig, zum anderen bevorzugen Enzyme leicht abbaubare Stoffe. Wenn sich durch ein freies Angebot an abbaubaren Stoffen in der Umgebung die Polymere in Konkurrenz befinden, kann es sein, dass der Werkstoff folglich gar nicht oder nicht in der gewünschten Zeit abgebaut wird.

Ist Bioplastik nachhaltig?

Ist der Traum von nachhaltigen Kunststoffen also gar nicht realisierbar? Ist unsere Zukunft, in der biologisch abbaubare Verpackungen, aus biobasierten Werkstoffen eine Utopie? Viele Wissenschaftler und auch das Umweltbundesamt sind der Ansicht, dass die Forschung an nachhaltigem Plastik überbewertet wird. Gar die Nachhaltigkeit von Kunststoffen allgemein wird oft in Frage gestellt denn selbst wenn die Abbaubarkeit gewährleistet ist, geschieht dies häufig zulasten der Belastbarkeit der Produkte.

So können kommerziell erhältliche Bioplastiktüten schneller reißen und somit zu einem erhöhten Bedarf führen. Auch generiert diese Problematik ein Akzeptanzproblem beim Endverbraucher. Was nützt es diesem eine Einkaufstüte aus nachhaltigem Kunststoff oder Bioplastik zu verwenden, wenn diese ständig reißt und die Einkäufe auf der Straße landen? Zudem ist in vielen Fällen nicht abschließend geklärt, ob eine Zersetzung bis auf molekulare Ebene stattfindet oder ob Mikroplastik zurückbleibt.

Der Mangel an Daten ist auch hier auf die schwierige Simulation von realen Bedingungen im Labor zurückzuführen. So wird die Abbaubarkeit häufig mittels Gewichtsabnahme des Plastikproduktes ermittelt. Solche Studien geben zwar Auskunft über den Zersetzungsprozess, können aber über den Verbleib und die Art der Zersetzungsprodukte wenig Auskunft geben. Zudem wird ein weiterer Punkt außer Acht gelassen: Den meisten Plastikprodukten werden Additive beigemischt, die zur gewünschten Haptik, Elastizität und Widerstandsfähigkeit beitragen.

Zusätzlich sind auch sozialpolitische Aspekte sehr wichtig. So konnten Studien bereits bestätigen, dass durch die Vermarktung von Bioplastik das Konsumverhalten sorgloser wurde, und daher mehr Verpackungsmüll in der Natur landete, was äußerst kontraproduktiv für nachhaltiges und umweltfreundliches Verhalten ist. Ist also der nachhaltige Kunststoff in heutiger Form gar nicht zukunftsfähig? Müssen diese Werkstoffe ganz neu diskutiert werden? Stehen unsere aktuellen nachhaltigen Kunststoffe der angestrebten Kreislaufwirtschaft, im Sinne der längst möglichen Nutzung von Produkt und Rohstoff gar entgegen und ist die Nachhaltigkeit von Plastik überhaupt erreichbar? Bleibt noch ein letzter Punkt zu erwähnen: Wie wird sich der vermehrte Einsatz von Agrarprodukten zur Herstellung von Bioplastik auf die Produktion klassischer Agrarprodukte für Ernährung oder Viehzucht auswirken? Eine ähnliche Diskussion wird auch im Kontext Bioenergie geführt und zeigt die komplexe Verflechtung benachbarter Themen auf. Die Bewertung der Nachhaltigkeit von Plastik macht dies sicherlich nicht einfacher und bedarf weiterer Diskussion. Einen tieferen Einblick sowie eine weiterführende Einschätzung erfahren wir auch in: Bachmann, M., Zibunas, C., Hartmann, J. et al. Auf dem Weg zu zirkulärem Kunststoff innerhalb planetarer Grenzen. Nat Sustain 6 (2023).

Wertvoller für die Umwelt: Bio oder Recycling

Es stellt sich somit die Frage, ob der Traum von nachhaltigem Kunststoff als Revolution für den Plastikmarkt doch mehr ein Mythos als eine Vision ist. Insbesondere durch die Vielseitigkeit der möglichen Umgebungsbedingungen scheint es fraglich, ob dies überhaupt geleistet werden kann. Dennoch ist auch hier klar nach Anwendungszweck zu unterscheiden.

So wird in der medizinischen Praxis bereits mit abbaubaren Polymeren gearbeitet, sie werden für die Verabreichung von Medikamenten in Kapseln und Tabletten oder als resorbierbares, chirurgisches Nahtmaterial eingesetzt.

Für viele Einsatzbereiche ist die Abbaubarkeit aber gar nicht erwünscht, so zum Beispiel für den Einsatz unter Wasser oder unter der Erde wie für Unterseekabel oder Kunststoff-Rohre. Dies muss aber in die Betrachtung der Nachhaltigkeit von Kunststoffen berücksichtigt werden. Hier könnten Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen als klimaneutrale Alternative ihre Einsatzchance bekommen.

Und auch bei Alltags- und Einwegprodukten, die ohnehin nicht auf mehrfache Nutzung ausgelegt sind, stellt sich wohl vor allem die Frage, wie gut sich Entsorgungsmechanismen etablieren lassen und wie sortenrein das gesammelte Plastik dann ist. Hier kommt man sozialpolitisch bei den gleichen Problemen an, die die Gesellschaft für das Recycling von Kunststoffen ohnehin beschäftigen.

Zusammenfassend lässt sich wohl sagen, dass die Plastik-Herstellung für die Umwelt mit nachhaltigen Kunststoffen derzeit keine Lösungen für drängende Müll- und Umweltprobleme sein können – schon gar nicht global. Für manche Anwendungsbereiche stellen diese Kunststoffe immerhin ein Anfang für nachhaltige Produktion und Verwertung im Alltag und der Industrie dar. Auch die Verringerung der benötigten Rohstoffe bei der Herstellung ist bereits ein Fortschritt, solange dieser Vorteil nicht zu sehr zulasten der Abbau-Fähigkeit geht. Auch die andauernde Diskussion über die Nutzung der zur Verfügung stehenden Agrarflächen wird der Verbreitung von nachhaltigen Kunststoffen noch als Hemmnis dienen.

Quellen: W. Beier, Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2009. T. P. Haider, C. Völker, J. Kramm, et al., Angewandte Chemie International Edition 2019, 58, 50-62. A. Hees, Universität zu Köln, Köln 2019. T. Iwata, Angewandte Chemie 2015, 127, 3254-3260. C. DelRe, Y. Jiang, P. Kang, et al., Nature 2021, 592, 558-563. M. Bachmann, C. Zibunas, J. Hartmann, et al. Nat Sustain 6 2023, 599–610. N. Escobar, W. Britz, Resources, Conservation and Recycling April 2021, Volume 167

Bildquellen: Beitragsbild | © New Africa – stock.adobe.com Kunststoffe (Grafik) | © Ple210, basierend auf: https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84550176 Teebeutel | © Elke Wetzig (elya) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8383553 Celluloseacetat-Folie | © Christian Gahle, nova-Institut GmbH - Work by Christian Gahle, nova-Institut GmbH, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4465677 PLA-Folie | © F. Kesselring, FKuR Willich - F. Kesselring, FKuR Willich, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7884623

Reichelt Chemietechnik Magazin

Reichelt Chemietechnik Magazin