Wer kennt ihn nicht, den berüchtigten Kabelsalat? Er ist nicht nur ein unschöner Anblick, sondern kann auch ernsthafte Sicherheitsrisiken bergen. Die Lösung: Kabelbündelung. Kabelbinder, auch bekannt als Befestigungselemente, sind in der Elektro‑ und Fluidtechnik unverzichtbare Helfer und aus dem täglichen Gebrauch nicht mehr wegzudenken. Ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit machen sie zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel in vielen Bereichen. Doch woraus bestehen sie, welche Eigenschaften zeichnen sie aus, und welche Alternativen gibt es? Dieser Artikel beleuchtet diese und weitere Fragen.

Kabel, Schläuche oder Rohre geordnet zu bündeln und zu fixieren, ist in vielen Bereichen von zentraler Bedeutung. Gleich ob im Haushalt, in der Industrie oder in hochspezialisierten Anwendungen – ohne die passenden Befestigungselemente wäre Effizienz, Sicherheit und Ordnung kaum denkbar. Doch was macht diese kleinen Helfer so vielseitig?

Schlauch- und Rohrbinder hingegen werden speziell in der Fluidtechnik, also in Hydraulik und Pneumatik, eingesetzt, wo sie höheren mechanischen Belastungen oder besonderen Umweltbedingungen standhalten müssen.

Kabelbinder

Material

Kunststoffkabelbinder sind weit verbreitet und eignen sich ideal für allgemeine Anwendungen. Meistens bestehen sie aus Polyamid 6.6, einem robusten Kunststoff mit hoher Zugfestigkeit. Alternativ kommen auch Kabelbinder aus anderen Polyamiden wie Perlon zum Einsatz. Nylon ist die handelsübliche Bezeichnung für Polyamid 6.6, das durch Umsetzung von Hexandisäure (Adipinsäure) mit Hexan‑1,6‑diamin (Hexamethylendiamin) unter Wasserspaltung hergestellt wird. Perlon hingegen wird über Ringöffnung von Azepan‑2‑on (ε‑Caprolactam) unter Zugabe von Wasser synthetisiert. Neben Kunststoffvarianten gibt es auch Metallkabelbinder, etwa aus Edelstahl, die besonders in Umgebungen mit extremen Temperaturen und hoher mechanischer Belastung eingesetzt werden.

Farbe, Größe und Länge

Kabelbinder sind in zahlreichen Farben erhältlich und werden oft zur Kennzeichnung oder zur optischen Anpassung verwendet. Geläufig sind schwarze und weiße Ausführungen, aber auch rote, blaue, grüne und gelbe Varianten werden gefertigt. Auch die Größen variieren erheblich – von kleinen Kabelbändern für feine Arbeiten bis hin zu großen und robusten Ausführungen, die schwere Lasten sichern.

Technische Eigenschaften

Ein wesentliches Kriterium bei Kabelbindern ist die Zugfestigkeit. Diese gibt an, wie viel Kraft auf ein Kabelband ausgeübt werden kann, bevor es reißt. Für spezielle Anwendungen gibt es temperatur‑ und UV‑beständige Varianten, die extremen Bedingungen wie in der Luft‑ und Raumfahrt oder in der Offshore‑Industrie standhalten.

Wie funktioniert der Verschluss von Kabelbindern?

Der Verschlussmechanismus ist ebenso einfach wie genial: Ein kleiner Zahn im Kopf des Kabelbands greift in die Rillen des Bandes und verhindert so ein Zurückrutschen. Dadurch entsteht eine sichere und dauerhafte Verbindung. Um Kabelbinder zu lösen, müssen sie in den meisten Fällen zerschnitten werden, weshalb sie in der Regel nur einmal verwendet werden können. Um Kabelbänder dennoch zerstörungsfrei zu entfernen, gibt es auch wiederverwendbare Modelle mit einem Mechanismus, der ein Öffnen und erneutes Schließen ermöglicht.

Verwendung und Einsatzbereiche von Kabelbindern

Kabelbinder sind praktisch überall zu finden, insbesondere in der Elektrotechnik, im Kabel‑ und Leitungsmanagement, in der Automobilindustrie sowie in industriellen Anwendungen. Dort wird das wirkungsvolle Hilfsmittel verwendet, um Drähte und Kabel zu organisieren und zu sichern, um die Sicherheit zu gewährleisten und Kabelgewirr zu vermeiden. Vor allem bei der Installation von Elektrokabeln helfen sie, Kabel an festen Punkten zu befestigen und zu verwalten, um ein ordentliches und sicheres Layout zu gewährleisten. Auch in Außenbereichen und rauen Umgebungen sind Kabelbinder nützlich, da sie witterungsbeständig und langlebig sind.

Neben der Elektrotechnik kommen Kabelbinder auch in der Fluidtechnik zum Einsatz. Dort werden sie genutzt, um Rohre und Kunststoffschläuche zu bündeln und zu organisieren.

Beispiele für Anwendungen in der Fluidtechnik:

- Industriemaschinen: Pressen, Hebebühnen und Fertigungsanlagen.

- Bauwesen: Bagger, Kräne und Betonpumpen.

- Automobilindustrie: Bremssysteme, Lenkungen und Aufhängungen.

- Medizinische Geräte: Zahnarztstühle, Krankenbetten und chirurgische Instrumente.

Klebesockel

Obwohl Kabelbinder aufgrund ihrer Einfachheit und Effizienz in vielen Fällen die erste Wahl sind, ist die herkömmliche Variante nicht für jede Anwendung die beste Lösung. Eine Weiterentwicklung stellen sogenannte Klebesockel dar, die bevorzugt in Anlagen sowie in spezifischen Bauteilen bis hin zu Kleinserien der Elektronik und Elektrotechnik eingesetzt werden (Norm DIN VDE 0604-201, EN 62275:2010-07, 2000).

Dies prädestiniert sie für zügige Montagearbeiten, da sie ohne Bohrung befestigt werden können. Allerdings sind Klebesockel mechanisch nur zu einem gewissen Grad belastbar.

Methoden der Rohrbündelung

Je nach Anwendungsgebiet und Anforderungen stehen verschiedene Methoden zur Rohrbündelung zur Verfügung. Im Folgenden sind einige gängige Methoden aufgeführt:

- Automatische Bündelmaschinen: Diese Maschinen sammeln und bündeln Rohre effizient.

- Stretchfolienwickler: Mithilfe von Stretchfolie werden die Rohre gebündelt, fixiert und aneinander befestigt. Besonders eignet sich diese Methode für Rohre aus Polyvinylchlorid (PVC), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE).

- PET-Bandbänder: Bei dieser Methode werden Rohre mit Bändern aus Polyethylenterephthalat (PET) oder anderen Kunststoffbändern gebündelt und gesichert. Für kleinere Anwendungen oder spezielle Anforderungen können Rohre auch manuell gebündelt und umreift werden.

Diese Verfahren zur Rohrbündelung finden in verschiedenen Bereichen Anwendung, unter anderem:

- Industrie: Zum Schutz und zur Bündelung von Rohren in Maschinen und Anlagen.

- Baustellen: Zur Verpackung und zum Transport von Stahlrohren.

- Automobilbau: Zur Verkabelung und Rohrbündelung von Leitungen in Fahrzeugen.

- Haushalt: Zur Organisation von Kabeln in Heimkino- und Computerräumen.

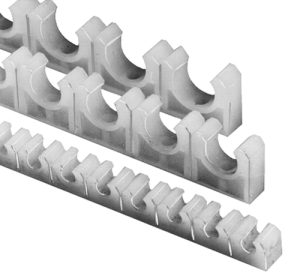

Rohrschellen

In Situationen, in denen eine wiederverwendbare oder besonders stilvolle Lösung gefragt ist, bieten Rohrschellen, Schlauchschellen sowie spezielle Schutzschläuche wie Gewebeschutzschläuche und Spiralumhüllungen jeweils eigene Vorteile. Die Wahl der richtigen Lösung hängt dabei vom Anwendungsfall ab. Rohrschellen sind besonders robust und oft wiederverwendbar. Sie werden vermehrt im Bauwesen, in der Gartenarbeit und sogar im Kunsthandwerk eingesetzt. In diesen Bereichen sind oft spezielle Eigenschaften gefordert, etwa eine erhöhte Chemikalienbeständigkeit oder zusätzliche Beschichtungen zum Schutz vor Abrieb.

Rohrschellen lassen sich in die Kategorien leichte Rohrschellen, Schwerlastschellen und Rohrschellen aus rostfreiem Stahl unterteilen. Leichte Rohrschellen werden vor allem verwendet, um Kunststoff‑ und Metallrohre in Elektro‑, Gas‑ und Sanitärinstallationen zu arretieren. Schwerlastschellen hingegen kommen in anspruchsvolleren Anwendungen zum Einsatz, etwa in Entwässerungs‑, Lüftungs‑ und Versorgungssystemen. Zuweilen sind zur vollständigen Befestigung weitere Zubehörteile erforderlich: Dies gilt sowohl für Gelenkaufhängungen in Zwischendecken als auch für die Verankerung zweier Rohre mittels Expansionsschieber, der an ein entsprechendes Profil befestigt wird. Rundstahlbügel stellen ebenfalls eine Option dar, die für die Befestigung von schweren Rohren genutzt werden. Diese Variante bietet eine widerstandsfähige und schnelle Befestigungsmöglichkeit, insbesondere auf Metallprofilen und Trägern.

Rohrschellen aus rostfreiem Stahl hingegen werden immer dann eingesetzt, wenn Korrosion zu unterbinden ist. Hier sind zwei Korrosionsbeständigkeitsstufen zu unterscheiden: Stufe A4 ist auch unter den Bezeichnungen 1.4401 oder V4A bekannt. Dieser Edelstahl enthält circa. 16 % Chrom, 10 % Nickel und 2 bis 3 % Molybdän. Molybdän verbessert die Korrosionsbeständigkeit des Edelstahls, insbesondere gegenüber Chloridsalzen. Daher wird diese Stufe vor allem in der Chemieindustrie, der Lebensmittelverarbeitung und in Anwendungen mit Meerwasser oder Schwimmbädern eingesetzt. Stufe A2 wird auch 1.4301 oder V2A genannt. Dieser Edelstahl besteht aus 18 % Chrom und 8 % Nickel und bietet eine allgemein hohe Korrosionsbeständigkeit. Verwendet wird dieser Edelstahltyp vor allem im Bauwesen, Maschinenbau und der Lebensmittelindustrie, sofern die Bedingungen weniger aggressiv sind.

Methoden der Schlauchbündelung

Es gibt verschiedene Methoden zur Schlauchbündelung, die je nach Anwendung und spezifischen Anforderungen gewählt werden können. Nachfolgend werden einige gängige Methoden kurz vorgestellt:

- Bündelschläuche bestehen aus flexiblen Kunststoffen wie PE oder PA 6.6 und werden um Kabel und Schläuche gewickelt, um sie zu bündeln und zu schützen.

- Flammhemde Hitzeschutzschläuche aus Materialien wie Glasgewebe mit Silikonmantel schützen Kabel vor Flammen und hohen Temperaturen.

- Schrumpfschläuche werden über Kabel und andere Leitungen gezogen und anschließend durch Wärmeeintrag oder Zug zusammengezogen, sodass eine feste Passform entsteht.

- Metallschutzschläuche bestehen aus verzinktem Stahl und bieten hohen Schutz vor mechanischer und thermischer Belastung.

- Kabelbänder dienen dazu, Kabel an festen Punkten zu befestigen und zu organisieren.

Diese Verfahren zur Schlauchbündelung werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, darunter:

- Industrie: Schutz und Bündelung von Kabeln in Maschinen und Anlagen

- Automobilbau: Verkabelung und Bündelung von Leitungen in Fahrzeugen

- Elektroinstallationen: Bündelung und Isolierung von Kabeln in Gebäuden

- Haushalt: Zur Organisation von Kabeln in Heimkino- und Computerräumen

Schlauchschellen

Schlauchschellen sind flexibel, lassen sich schnell anbringen und werden ebenso wie Rohrschellen im Bauwesen, in der Chemietechnik und im Gartenbereich benötigt.

Schlauchschellen lassen sich nicht nur nach Material, sondern auch nach ihrer Konstruktionsweise unterscheiden: So sind Schneckengewindeschellen weit verbreitet, während sich Federbandschellen durch ihre einfache Montage und Demontage mithilfe eines Bandes auszeichnen, das aufgrund einer federbelasteten Klammer zusammengehalten wird.

Um Schläuche besser zu sichern, kommen Ohrschellen zum Einsatz. Installiert werden sie mit einer speziellen Zange, die die „Ohren“ zusammendrückt. So wird eine gleichmäßige Druckverteilung um den Schlauch sichergestellt. Anwendungsbereiche liegen in Haushaltsgeräten wie Geschirrspülern und Waschmaschinen sowie Automobilanwendungen, etwa bei Kraftstoffschläuchen, Kühlmittelschläuchen und überall dort, wo eine zuverlässige Abdichtung zum Schlauchstutzen unabdingbar ist. Wird eine besonders hohe Klemmkraft benötigt, sind Spannbackenschellen die richtige Wahl. Daher werden sie, wie auch die Ohrschellen, bei Kraftstoff‑ und Kühlschläuchen sowie in der Fertigungsindustrie eingesetzt.

Für mechanisch anspruchsvolle Belastungen kommen Schraubschellen aus schwerem Metall zum Einsatz. Gelenkbolzenschellen werden verwendet, um Schläuche mit außerordentlich hohen Anforderungen sicher an einer Anschlussstelle zu befestigen, etwa in der Automobilindustrie. Um die geeignete Schlauchschelle zu ermitteln, sind Faktoren wie der spezifische Anwendungsbereich, das Material, Größe und der Durchmesser (Spannbereich) entscheidend. Nach ordnungsgemäßer Installation sind regelmäßige Inspektion und Wartung wichtig, um die Integrität der Schlauchverbindungen zu gewährleisten. Dabei sollte vor allem rechtzeitig auf Verschleiß und die Leistungssicherheit geachtet werden, um Ausfälle zu vermeiden und eine höhere Lebensdauer der Schelle zu gewährleisten. Zur korrekten Durchführung der Inspektionen gehört auch, die Spannung zu überprüfen und die Schelle entsprechend nachzuziehen.

Gewebeschutzschläuche

Gewebeschutzschläuche sind Schutzschläuche für Kabel und Schlauchleitungen und schützen diese vor mechanischer Beanspruchung, Feuchtigkeit, elektrischem Durchschlag und Hitze. Sie bestehen häufig aus glasfaserverstärkten Kunststoffen, Silikon, PVC oder Edelstahl und bieten zusätzlichen Schutz, insbesondere in Anwendungen, bei denen der Abriebschutz im Vordergrund steht. Eingesetzt werden sie vor allem im Maschinenbau, der Elektrotechnik und Prozesstechnik.

Bündelspiralen & Spiralumhüllungen

Bündelspiralen und Spiralumhüllungen bestehen aus Kunststoffen wie Polyethylen oder Polypropylen und sind häufig farbcodiert. Sie werden zum Bündeln und Ordnen von Schläuchen und Kabeln unterschiedlicher Dimensionen eingesetzt und dienen darüber hinaus als Scheuerschutzschlauch.

Vor- und Nachteile von Kabelbändern

Ob Kabelbinder, Schlauchschellen oder Bündelspiralen: Die beschriebenen Befestigungsmethoden haben alle ihre eigenen Vor- und Nachteile. So sind Kabelbänder einfach zu montieren, preiswert und erfordern kein spezielles Werkzeug. Viele Modelle sind zudem UV- und witterungsbeständig und dazu in der Lage, eine Vielzahl unterschiedlicher Schlauchabmessungen zuverlässig zu bündeln. Nachteilhaft sind die unschöne Ästhetik und die begrenzte Belastbarkeit. Kunststoffkabelbinder können mit der Zeit spröde werden und an Festigkeit verlieren, insbesondere bei intensiver Sonneneinstrahlung und Temperaturbelastung. Als Einwegprodukt sind die meisten Kabelbinder außerdem nicht wiederverwendbar und müssen nach dem Lösen ersetzt werden. Spiralumhüllungen lassen sich hingegen wiederverwenden und sind optisch ansprechender als einzelne Kabelbinder – sind sind jedoch auch teurer. Schlauchschellen und Rohrschellen aus metallischen Werkstoffen bieten mehr Sicherheit und mechanische Belastbarkeit, können aber nicht werkzeuglos montiert werden. Welche Schlauchbündelung bzw. Schlauchbefestigung die richtige ist, hängt letztendlich von der Anwendung ab. Dank der Vielzahl unterschiedlicher Befestigungsmethoden lässt sich für nahezu jeden Einsatz eine passende Lösung finden.

Bildquellen:

Beitragsbild | © nuttapongg – stock.adobe.com

Kabelbinder und Klebesockel | © Larisa – stock.adobe.com

Mit Schlauchschellen befestigte Wasserschläuche | © evbrbe – stock.adobe.com

Reichelt Chemietechnik Magazin

Reichelt Chemietechnik Magazin