Die Natur macht es uns vor und wir ahmen es nach, den beeindruckenden Selbstreinigungseffekt der Blätter von Lotosblumen. Er ist nicht allein auf diese, vor allem im asiatischen Raum und Nordamerika wachsende, legendäre Wasserpflanze beschränkt. Auch heimische Pflanzen, wie Schilf und Kapuzinerkresse, aber auch Brokkoli, Blumenkohl und viele andere Kohlarten zeigen, wenngleich meist weniger stark ausgeprägt, eine der faszinierendsten Eigenschaften der Pflanzenwelt: den Lotoseffekt.

Die Entschlüsselung des Lotusblüteneffektes: die Lebensleistung eines deutschen Botanikers

Die wissenschaftliche Erklärung für die Selbstreinigung der Lotos-Blätter lieferten hochauflösende rasterelektronen-mikroskopische Untersuchungen (REM, engl.: SEM, scanning electron microscopy) von pflanzlichen Grenzflächenphänomenen des deutschen Botanikers und Bionikers Wilhelm Barthlott (*1946) gegen Ende der 1970er Jahre an der Universität in Heidelberg. Auf ihn geht auch die Bezeichnung „Lotuseffekt“ zurück. Barthlott, der sich als „Bio-Ingenieur“ auch mit der Umsetzung biologischer Phänomene in technische Lösungen befasste, legte mit seinen Forschungsergebnissen die Grundlagen für die praktische Nutzung dieses einzigartigen Naturprozesses, nämlich gewöhnliche Oberflächen mit selbstreinigenden Eigenschaften auszurüsten.

Die hierfür namengebende Lotosblume ist eine vor allem in Asien, von Indien bis China, aber auch im Osten von Nordamerika beheimatete Wasserpflanze. Sie ist dort in flachen, schlammigen Gewässern anzutreffen, wo sie mit ihrem Wurzelstock im Boden fest verankert ist. Ihre langstieligen, prächtigen Blüten und die großen, tief-grünen Blätter ragen nur wenig aus dem Wasser heraus. In dieser feucht-warmen Umgebung sind die Blätter des Lotus bzw. Lotos, der steten Einwirkung von Bakterien, Pilzen und anderen Verschmutzungen ausgesetzt. Zum Schutz vor Anhaftungen, die sie gefährden könnten, entwickelte die Pflanze als Teil ihrer Überlebensstrategie im Wasser den Effekt der Selbstreinigung, der nun als Lotuseffekt erforscht und bekannt geworden ist.

Die Physik hinter dem Lotuseffekt

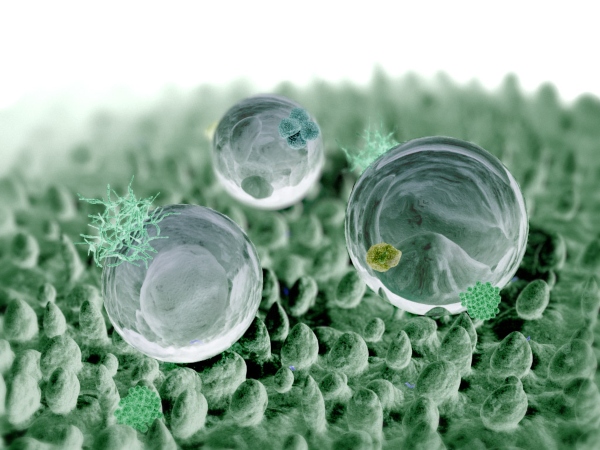

Die Blattoberflächen der Lotosblume verfügen über sogenannte Papillen, 10 bis 20 Mikrometer hohe Ausstülpungen der Epidermis in einem Abstand von 10 bis 15 Mikrometern, die der Pflanze eine genoppte Struktur verleihen.

Zusätzlich produziert die Lotos-Pflanze rezente Wachse, nanokristalline Lipide, die mit ihren hydrophoben Eigenschaften die Adhäsion von Wasser auf der Blattoberfläche zusätzlich verringern. Durch diese besondere Beschaffenheit ist die Kontaktfläche für Wasser stets sehr gering.

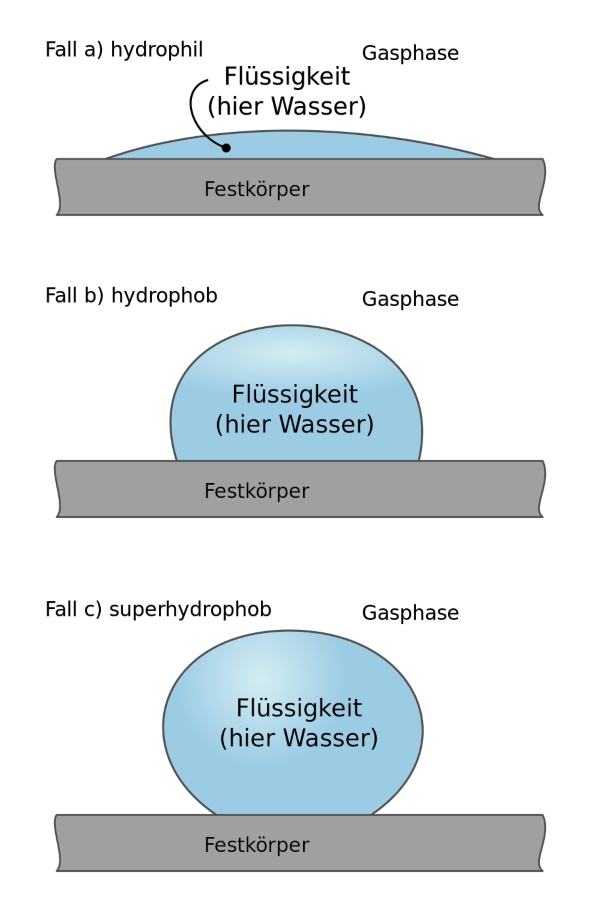

Trifft ein Tropfen Wasser auf eine übliche, mehr oder minder hydrophile Oberfläche, benetzt er eine entsprechend große Kontaktfläche. Der Kontaktwinkel zwischen dem Wassertropfen und seiner Kontaktfläche ist dabei kleiner als 90°, sodass er flach aufliegt. Ist die Kontaktfläche hingegen hydrophob, also wasserabweisend, wie die Blätter der Lotusblume, steht der Tropfen auf der Blattoberfläche des Lotus. Der Kontaktwinkel ist in diesem Fall sehr viel größer als 90° und der Kontakt zwischen Wassertropfen und Fläche dementsprechend extrem klein.

Der Lotuseffekt ist ein Zusammenspiel von Oberflächenspannung des Wassers sowie der Oberflächenstruktur und der hydrophoben, natürlichen Wachsbeschichtung der Pflanzenblätter. Da es sich bei Wasser um einen Dipol handelt und durch die Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen ein starker Zusammenhalt der Wassermoleküle besteht, ergibt sich die Tendenz der Minimierung der Oberflächenspannung und damit der Oberfläche. In einem schwerkraftlosen Raum würde sich bei einer Auflagefläche von null ein perfekt runder, kugelförmiger Wassertropfen ergeben, denn die Kugel ist jener Körper, der bei einem gegebenen Volumen die kleinste Oberfläche aufweist.

Im Fall der Lotosblume bzw. des Lotuseffekts spricht man von Superhydrophobie. Hier stehen bei einem Kontaktwinkel von bis zu 170° nur noch etwa 0,6 % der Oberfläche des Wassertropfens mit der Pflanzenoberfläche im Kontakt. Dadurch nehmen die Wassertropfen beinahe eine Kugelgestalt an. Bedingt durch die extrem kleine Kontaktfläche besteht auch nur eine geringe Adhäsion, also Anhaftung der Wassertropfen, sodass das Wasser schon bei geringer Neigung von dem Blatt der Pflanze abperlen können, und dabei Staub- und Schmutzpartikel mit abtragen. Für die Materialwissenschaften war dieses ein Erkenntnisgewinn und der s.g. Lotusblüteneffekt von weitreichender Bedeutung.

Anwendungen des Lotuseffekts fernab der Biologie

Schmutzabweisende Materialoberflächen, die sich bei Regen von selbst reinigen und somit erhebliche wirtschaftliche Einsparungen generieren könnten, waren für eine Vielzahl von technischen Anwendungsbereichen lange Zeit zwar wünschenswert, etwa für Glasfassaden von modernen Gebäuden, von Gewächshäusern und Wintergärten, für Frontscheiben von Fahrzeugen und für die Fahrzeuge selbst; sie alle waren aber nicht zu verwirklichen. Und auch für die Hausfrau waren Fensterscheiben, die nicht mehr ständig geputzt werden müssen, ein lang gehegter Wunsch.

Inzwischen sind solche Anwendungen bereits Realität geworden, von denen nun auch moderne Photovoltaik-Anlagen profitieren, die durch Schmutzauflagen schnell an Leistung verlieren.

Durch das Aufbringen von Nanoteilchen, Partikel in der Größe zwischen einem und 100 Nanometern, auf glatte Oberflächen, wie Glasscheiben, können der Natur nachempfundene Nanostrukturen erzeugt werden, die einen Lotuseffekt bewirken. Solche nanostrukturierten Funktionsschichten werden entweder bereits während des Fertigungsprozesses auf der Materialoberfläche fixiert oder nachträglich als wasserabweisende Formulierungen auf die Oberflächen aufgetragen. Für die Erzeugung solcher hydrophober Funktionsschichten wird oft nanokristallines Titandioxid (TiO2) genutzt, das auch anderweitige Verwendungen gefunden hat, als nicht vergilbendes Weißpigment für Schreib- und Druckpapier, für Anstrichfarben und für Kunststoffe, als Aufheller für kosmetische Produkte und Pharmazeutika, als mineralische UV-Absorber in Sonnenschutzlotionen und als Lebensmittelfarbe E 171.

… beeindruckend, aber zugleich auch beängstigend

Die physikalischen Eigenschaften von Nanomaterialien sind beeindruckend. Mit ihrer Hilfe werden Effekte, wie der Schutz von Oberflächen durch den Lotuseffekt, gezielt nachgeahmt. Durch die Schaffung künstlicher Nanostrukturen kann die Benetzbarkeit von Materialoberflächen verringert oder gar gänzlich aufgehoben werden. Wasser benetzt dann eine Fläche nicht mehr, sondern tropft von ihr ab, und Schmutzpartikel, die keine feste Anhaftung mehr erfahren, werden mit fortgetragen.

Dennoch ist die Ausrüstung von Oberflächen mit Nanopartikeln keineswegs unumstritten, denn Nanomaterialien, die in die Umwelt freigesetzt werden, belasten zugleich auch uns selbst.

Ihre Freisetzung von hydrophobierten Funktionsflächen erfolgt hauptsächlich durch mechanischen Abrieb, aber auch durch Auswaschen. Naturgemäß sind davon jene Oberflächen mehr betroffen, die nachträglich beschichtet worden sind, als solche, bei denen das Nanomaterial und die Nanostrukturen in die Materialoberfläche fest eingearbeitet sind. Augenscheinlich wird das bei der wasserabweisenden Beschichtung von Autoscheiben mit Nanoversiegelungs-Sets, die inzwischen vom Handel angebotenen werden. Die hiermit erzielbaren, wasser- und schmutzabweisenden Beschichtungen sind nicht dauerhaft, dafür aber potenzielle Quellen für Nanopartikel in der Umwelt.

Freigesetzte Nanopartikel können über die Atmung oder über die Nahrungskette in den Organismus gelangen und dort zu dauerhaften, gesundheitlichen Schäden führen. Insbesondere stehen Nanopartikel, die in die Atemwege gelangen, im Verdacht, das Lungenkrebsrisiko deutlich zu erhöhen, etwa vergleichbar mit dem von Asbest. Aber auch Gewebeveränderungen und Entzündungsreaktionen im Magen-Darmtrakt durch Nanopartikel legen entsprechende Untersuchungen nahe. Sie können die Blutzirkulation in den Kapillargefäßen behindern und zu ernsthaften Durchblutungsstörungen führen, denen mit Medikamenten kaum beizukommen ist.

Das Nachahmen der Natur mit der Hilfe von Nanomaterialien stellt Forscher generell vor die Aufgabe, nicht nur deren positiven Effekte zu studieren und zu bewerten, sondern auch ihre schädigenden Eigenschaften und Wirkungen. Denn jeder leichtfertige oder fahrlässige Umgang mit Nanomaterialien kann zur Gefahr für Mensch und Umwelt werden.

Bildquellen: Professor Dr. Wilhelm Barthlott | © Issempa – commons.wikimedia.org Computergrafik Lotosblatt | © William Thielicke / Willa~commonswiki – de.wikipedia.org Selbstreinigendes Glas | © René F. Appenzeller / Appi-TV – de.wikipedia.org Lotoseffekt | © H. Zell / Llez – de.wikipedia.org

Reichelt Chemietechnik Magazin

Reichelt Chemietechnik Magazin